-

Your shopping cart is empty!

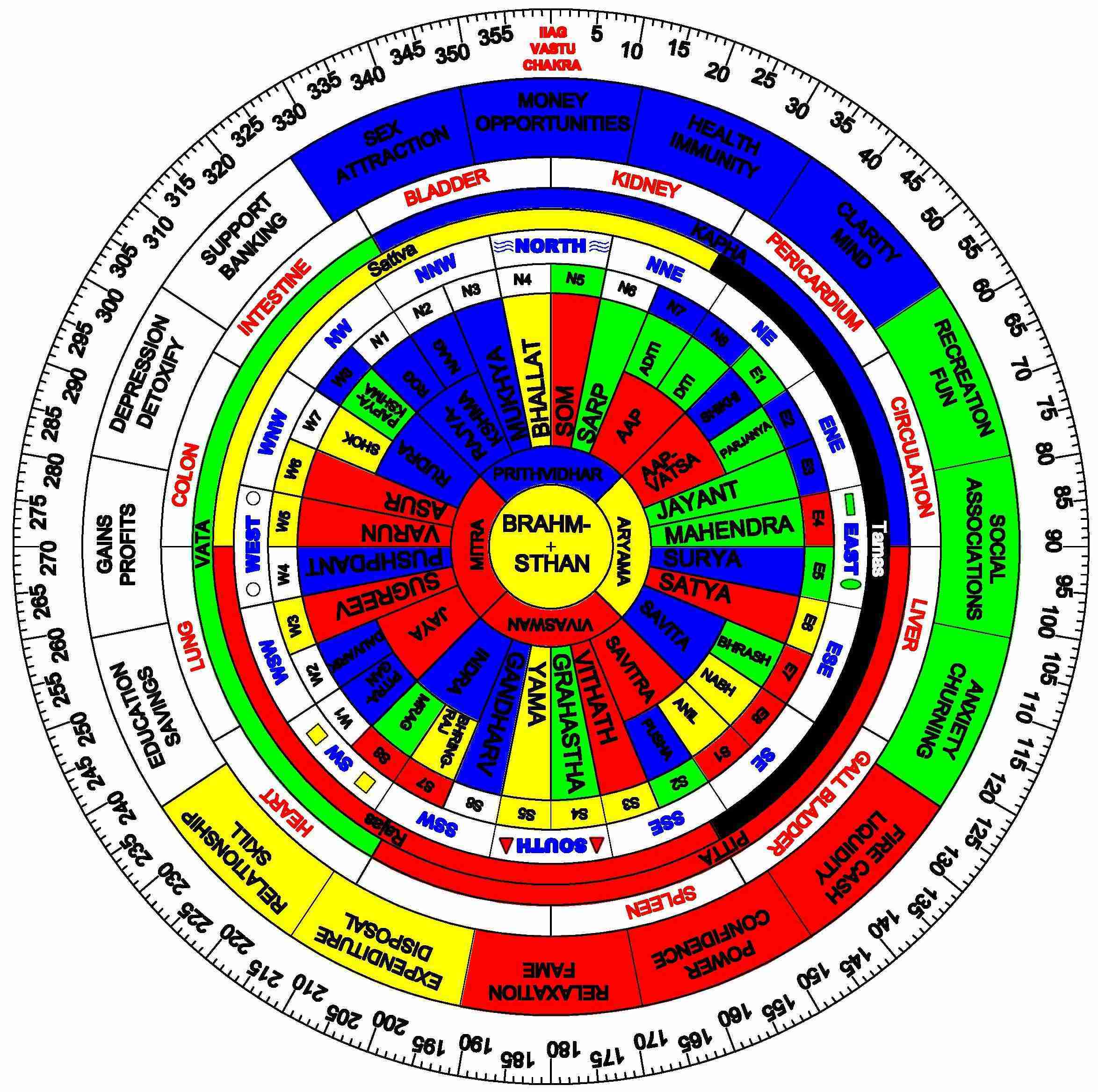

वास्तु के 45 देवता

एक-पदिय देवी-देवताओं का वर्णन

वास्तु चक्र की इसी योजना में वैदिक ऋषियों के खगोल ज्ञान की पराकाष्ठा समझ में आती है और संभवतः प्रकृति के उन ऊर्जा चक्रों को पहचानने में सफल हो गए थे जिनका उपर्युक्त वर्णित देवताओं से संबंध हो।

1. शिखि-

शिखी शब्द ‘शिखर का परिचायक है जिसका अर्थ होता है अग्नि या मोर।’ शिखी अग्नि के समान गुणधर्मो वाले है। ब्रह्मा जी के द्वारा वास्तु पुरुष के ‘सिर’ भाग वाले पद का आधिपत्य इनको मिला। वास्तु पुरुष अत्यंत ऊर्जायुक्त और अग्नि स्वभाव के हैं और वास्तु पुरुष के सिर में इन्हें स्थान प्राप्त है। अनल के सभी पुत्र अग्नि समान गुण वाले है और कहीं-कहीं अनल को ही अग्निदेव का अवतार माना गया है।

2. पर्जन्य-

पर्जन्य को बरसाने वाला बादल माना गया है। इन्हें मेघों का अधिष्ठाता भी माना गया है। वास्तु चक्र में वास्तु पुरुष की दाहिने नेत्र पद का अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ। ईशान कोण से पूर्व की ओर चलते ही पर्जन्य नाम के देवता का पद है। इनकी गणना द्वादश आदित्यों में भी की गई है। वेदों में वर्णित 33 देवताओं में पर्जन्य ने भी स्थान पाया है। वास्तु चक्र में पर्जन्य पूर्व दिशा की ओर बताये गये है और स्त्री संतति को बढावा या स्त्रियों के गुण संवर्द्धन के लिए उन्हें जाना जाता है।

3. जयन्त-

जयंत इंद्र के पुत्र हैं। और दैत्यराज पुलोमा की पुत्री शचि इनकी माता हैं। इस तरह से जयंत में असुरी संस्कारों को भी माना जा सकता है। वास्तु पुरुष के दायें कान पर स्थित पद पर इनका अधिकार है। जयंत के स्थान पर यदि द्वार हो तो विपुल लक्ष्मी की संभावनाए हो जाती हैं। इसके कारण से प्रसिद्धि और धन दोनों ही प्राप्त होते है क्योंकि इंद्र के पास वाले स्थान में ही जयंत की प्रतिष्ठा है। इसलिए यह माना जाता है कि जयंत द्वारा प्रदत लक्ष्मी जिन लोगों के पास होती है वे राजपुरुष भी हो सकते है या राजपुरुषों से निकट सबंध उनका मिलता हैं।

4. कुलिशायुध (इन्द्र)-

ये द्वादश आधित्यों में सबसे बड़े हैं, देव माता अदिति के सबसे बड़े पुत्र हैं। पूजा ग्रंथों में ‘कुलिशायुध’ नाम से इनका आह्वान किया जाता हैं। कुलिशायुध का अर्थ है - कुलिश है आयुध जिनका। कुलिश का अर्थ वज्र है और वज्र को इंद्र ही धारण करते है। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र के तीन विशेष गुण कहे गये है - महान कार्यों को करने की शक्ति, अतुल पराक्रम और असुरों को युद्ध में जीतना। सभी प्रकार के धनों के स्वामी इंद्र बताये गये है।

5. सूर्य-

सूर्य सभी देवताओं के चक्षु हैं। इन्हें आदित्यों - मित्र - वरुण, अर्यमा आदि ने बनाया है। द्वादश आदित्यों में प्रथम सत्ता सूर्य की स्वीकार की गई। पूषा उनके सन्देश वाहक है। वास्तु चक्र में ठीक पूर्वी क्षितिज पर सूर्यदेव को प्रमुख एक पद (कहीं-कहीं दो पद का वर्णन है) प्राप्त हुआ है। वास्तु पुरुष के इस भाग पर श्री गृह (मुख्य बैठक जिसके द्वारा गृहपति का समस्त वैभव प्रकट होता हो) बनाये जाने के प्रमाण हैं।

6. सत्य-

सत्यदेव साक्षात् धर्म के अवतार हैं जो व्रतों और संकल्पों की और प्रेरित करते हैं तथा दृढ़ता प्रदान करते हैं। ‘सत्य’ शब्द ‘ऋत’ के अर्थ में भी प्रयुक्त होता हैं सत्य नामक इस देवता को सूर्य के समीप स्थान हैं। वास्तव में ‘प्रत्युष’ नामक वसु को ही सत्य नाम से स्वीकार किया गया हैं। प्रत्युष शब्द का अर्थ होता हैं ‘प्रभाव’ या सूर्योदय वेला। प्रभात को कल्याणकारी माना जाता हैं।

7. भृष–

भृष नाम अतिशय, बहुधा या अत्यधिक विस्तार का परिचायक है। इससे पूर्ववर्ती पद में ‘प्रत्यूष’ नाम वसु (गण) को सत्य नाम से प्रभात के रूप में प्रतिष्ठा मिली हैं इसलिए इस पद को ‘उषस’ नामक देवता का स्थान माना जाता है। यह सौन्दर्य की देवी हैं। इनके उदय होने से आकाश का कोना-कोना जगमगा उठता है और और हर्ष के अतिरेक से भर जाता है। लौकिक कार्यों से उषा का विशेष सबंध रहा हैं। सूर्य के समीप उषा देवी का स्थान इस ऋचा से भी स्पष्ट है। अतः भृष वास्तव में उषा देवता ही है।

8. नभ, आकाश, अंतरिक्ष-

नभ देवता आकाश के रूप में अवस्थित हैं। वायु की उत्पत्ति का कारण शुद्ध आकाश को माना गया है और इसके माध्यम से नाद ब्रह्म की व्याप्ति हैं। ये परमात्मा के ही स्वरुप हैं तथा इनके बिना किसी का भी सहअस्त्तिव संभव नहीं हैं। मस्त्यपुराण के एक उल्लेख के अनुसार भगवान शंकर की आठ मूर्तियों में एक इन्हें माना गया हैं। वास्तुचक्र में अग्रिकोण से पूर्व दिशा की ओर बढते ही इनका पद हैं। वास्तु चक्र में यह पद अग्निकोण के समीप (पूर्व की ओर) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह पद आकाश संज्ञक हैं , शून्य हैं अर्थात् देव रहित हैं।

9. अनिल-

अनिल वास्तव में वायु देव (पवन, वात, समीर) का ही एक नाम है । वास्तु चक्र के ठीक अग्नि कोण में अतीत पद और वास्तुदेव के दाहिने हाथ के पोंचे पर इनकी प्रतिष्ठा है। वात और वायु इन दोनों शब्दों की रचना ‘वा’ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है- गति करना या गंध को ले जाना। यह पद अन्हीहोत्र या यज्ञ कार्यों के लिए प्रशस्त है इसलिए है कि- ये वासुदेव यह भाग को अग्निदेव के माध्यम से शीघ्रता से पंहुचा देते है। सम्पूर्ण भुवन अर्थात् प्राणिमात्र का या पंचमहाभूतों का जो बीज रूप है या उनका गर्भ में धारण करने वाला है। (सभी वायु के द्वारा गतिशील रहते है।) ऐसा यह दिव्य शक्ति संपन्न वायु देवता अपनी इच्छानुसार विचरण करता है। पूजा-ग्रंथों में तो इन्हें वायुदेव के रूप में ही प्रतिष्ठा प्राप्त है।

10. पूषा-

पूषा देव द्वादश आदित्यों में से एक है। कश्यप ऋषि की पत्नी देव माता अदिति से इनका जन्म हुआ। ये पशुओं के अधिष्ठाता है और बकरे पर आरुड़ हैं। वास्तु चक्र के ठीक अग्निकोण से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए इनका स्थान हैं। इन्हें यज्ञ भाग मिलता हैं और वरदान देने के अधिकार हैं। यज्ञ में चावल का चूर्ण इन्हें प्रदान किया जाता हैं। पूषा को वास्तु चक्र में दुर्बल मानसिकता का प्रतीक माना जाता हैं क्योकि यह दूषित होने पर व्यक्ति में धोका-फरेब और अहंकार जन्म लेता हैं।

11. वितथ-

वितथ शब्द झूठ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये छद्म वेष धारण करने वाले देवता हैं। इनकी प्रतिष्ठा वास्तु पुरुष के दाहिनी काँख के नीचे वाले अंग पर स्थित पद पर हैं।

12. गृहक्षत-

गृहक्षत देवता वास्तव में ‘विश्वेदेव’ ही हैं। ये समूह के रूप में प्रतिष्ठा हैं। गृह को अक्षत बनाये रखते हैं और टूटने-फूटने से बचाते हैं। विश्वेदेव देवताओं के गण हैं और इन्हें देवगण कहा जाता है। ये देवता प्रसन्न होते हैं तो घर को घर में निवास करने वालों को अखण्डित बनाये रखते हैं और कुपित होने पर परिवार या भवन का विभाजन करा देते हैं।

13. यम-

यम देवता भगवान विवस्वान (सूर्य) के पुत्र हैं। इनके पिता के नाम पर ही इनको बार-बार वैवस्वत कहा जाता हैं। यह प्राणों के देवता हैं और मृतात्मा को मार्ग दिखाती हैं। यम का अग्नि से विशेष संबंध हैं क्योकि अग्निदेव ही मृत आत्माओं को यम तक पहुंचाते है। यम का पितरों से भी संबंध है और ये प्रेतात्माओं पर शासन करते हैं।

14. गंधर्व-

वास्तु मंडल में तथा सर्वतोभद्र मंडल में गंधर्व नाम की देवजाति का वर्णन मिलता हैं। दक्ष की कन्या प्राधा ने, जिसका कि विवाह प्रजापति कश्यप से हुआ था, दस देव गन्धर्वों को जन्म दिया। उनके नाम है सिद्ध, पूर्ण, बहि, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्ववासु, भानु और सुचन्द्र। दक्षिण दिशा में यम के पास ही गंधर्व पद को स्थान मिला हैं। जिसको भी गंधर्व विद्याओं की सिद्धि करनी हैं वह इस पद में अपनी स्थापना करे और अभ्यास या रियाज करे।

15. भृंगराज-

शब्द ग्रंथो में यह शब्द ‘भंगरा’ (नशीली वनस्पति) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। भृंगराज नाम भैरों का भी और भृंगराज का अर्थ निकलता हैं, ‘भौरों के राजा।’ गंधर्व के समीपस्थ यह पद संभवतः अप्सराओं का बोधक हैं। गंधर्व और अप्सराओ को लगभग अधिकांश मंडलों में एक साथ या समीपस्थ प्रतिष्ठा मिली हैं। भ्रमर का संबंध काम से हैं और काम की अभिव्यक्ति का माध्यम आदिकाल से अप्सराएं रही हैं। वास्तु चक्र में वास्तु पुरुष के बायीं जांघ वाले पद पर इनकी प्रतिष्ठा हैं और इस स्थान से भी गंधर्व विद्याओं की सिद्धि की जाती हैं।

16. मृग-

मृग का अर्थ हैं सामान्यतः हिरण से लिया जाता हैं। परंतु ज्योतिष ग्रंथो में मृग का अर्थ मार्गशीष मास, मृगशिरा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र के देवता चन्द्रमा से माना जाता हैं। वास्तु चक्र में मृग का संबंध मार्गशीष मास से लिया जाना अधिक अनुकूल हैं क्योकि इस चक्र में द्वादष आदित्यों की स्थापना हैं। पुराणों में द्वादष आदित्यों को वर्ष के द्वादष महीनों के सामर्थ्य बताया गया है। सूर्यदेव की तपन के विविध स्तरों को ही द्वादष आदित्य माना गया है। वास्तु चक्र में यह पद वास्तु पुरुष के दायीं बैठक (कूल्हा) पर स्थित हैं।

17. पितृगण-

व्यक्ति के जन्म से पूर्व और जन्म के बाद जो परिजन पितामह, पिता, छोटे भाई, पुत्र आदि जो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे सभी पितरगण कहलाते है। तृतीय स्वर्ग में रहने वाले पुण्यात्मा मृतकों को पितृ कहते हैं। पितृ होने की एक शर्त देहमुक्ति है और देहमुक्ति के बाद वे जिस योनि में भी जाते हैं उनमे से किसी योनि को पितृ योनि माना जाता हैं। वास्तु चक्र में पितृगणों को नैऋत्य कोण में स्थान दिया गया है। यहाँ यदि ये उत्तेजित हो जाए अर्थात इनके प्रति वास्तु नियमों का उल्लंघन किया गया तो ये परिवार को और लौकिक सिद्धियों को नष्ट कर देते है। यदि इन्हें संतुष्ट कर दिया जाए तो ये न केवल दिशा निर्देश देते हैं बल्कि पितर और देवताओं की कृपा से जीवन को समृद्ध भी कर देते हैं।

18. दौवारिक-

दौवारिक शब्द वास्तव में क्षेत्रपाल, द्वारपाल या पहरेदार के अर्थ में प्रयोग किया जाता हैं। संस्कृत, हिंदी शब्दकोषो में इस शब्द का अर्थ द्वारपाल बताया हैं। समरांगण सूत्रधार ने ‘दौवारिक’ को नन्दि या प्रथम गणों के अधीश्वर के रूप में माना है। नन्दि का अर्थ है- अपनी वाणी के द्वारा स्तुतियाँ गाकर जो प्रसन्न करे वही नन्दि हैं। ‘नन्दन्ति देवता यस्या - नन्दि सा प्रकीर्तिता’ अर्थात जिसकी स्तुति से देवता प्रसन्न होते हैं, वही नन्दि है। नन्दि भगवन शंकर के प्रमुख गण है और द्वारपाल भी हैं। वास्तुचक्र में यह पद वास्तुपुरुष के बायीं बैठक (कूल्हा) पर स्थित हैं।

19. सुग्रीव-

सुग्रीव का शाब्दिक अर्थ है- अच्छी गर्दन वाला, नायक, हंस, एक प्रकार का शास्त्र परंतु वास्तु चक्र में हम सुग्रीव का संबंध भगवन हयग्रीव या हयशीर्ष (घोड़े के सिर वाले) महर्षि दध्यंगथर्वण से और अश्विनी कुमारों से मानते हैं।इस पद पर महर्षि दध्यंगथर्वण गुरु रूप में और अश्विनी कुमार विद्यार्थी रूप में प्रतिष्ठित हैं। यह मानने का एक प्रमुख कारण यह हैं कि वास्तु विद्या के आचार्यों ने षोडश कक्ष विधानों में इस पद पर विद्याभ्यास मंदिर बनाने के निर्देश दिये हैं। विद्याध्ययन के लिए पश्चिम और नैऋर्त्य के मध्य का यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

20. पुष्पदंत-

पुष्पदंत भगवान शंकर के एक गण है और गंधर्व जाति के हैं। यह अदृशय विद्या के ज्ञाता हैं और ये अपनी स्तुतियों से भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं। पुष्पदंत ज्ञात विद्या के प्रबल उद्घोषक है।

21. वरुण-

वरुण जल के देवता माने जाते हैं। ये जनता में पाप-पुण्य तथा सत्य-असत्य का हिसाब रखते हैं और इन व्यवस्था का लौकिक पक्ष आज भी जीवित हैं। आज भी कोई मनुष्य जब कोई प्रण या प्रतिज्ञा करता है तो अपने हाथ में जल ले कर वरुण देवता की सानिध्यता में ही संकल्प करता है। वास्तु चक्र में वरुण को धुर पश्चिम दिशा में वास्तु पुरुष की बाईं जंघा वाले पद पर स्थान प्राप्त हुआ। वैदिक सूक्तों में कई जगह वरुण को ‘असुर’ नाम का विश्लेषण भी प्राप्त हुआ है। असुर का अर्थ है ‘प्राण देने वाला’ अर्थात् प्राणियों में प्राण शक्ति को संचारित करने वाले वरुण ही हैं।

22. असुर-

असुर देव योनि हैं परंतु कालांतर में यह नाम तामसी प्रवृति के असुरों के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा। ये मायावी शक्तियों के साधक रहे। असुर मानवीय संवेदनाओं के प्रति अत्यंत कठोर और स्वार्थी बताये गये हैं। यद्यपि यें देवताओं के समान ही शक्ति संपन्न रहे हैं परंतु इनमे उदारता का अभाव देखा गया। तपस्या और अनुसंधान करने में ये देवताओं से कभी भी पीछे नहीं रहे। हिरण्यकषिपु-हिरण्याक्ष, मधु-कैटभ, वृत्रासुर, रावण-कुंभकर्ण-अहिरावण, कंस-जरासंध- बाणासुर आदि सभी असुर इसीलिए कहलाये क्योकि इनमे असुरी प्रवृतियाँ प्रचुर मात्रा में थीं।

23. शोष या शोक-

शोष का अर्थ शोषण या सूख जाने से भी है। इसे शोक का देवता माना गया है और वास्तु शांति प्रकरण में जीवन में जितनी भांति के शोक हैं वे यहाँ से होना संभावित हैं। किसी भी प्रकार से उल्लंघन से ये देवता अगर उत्तेजित हो गए तो जीवन में शोक ला देते हैं। समरांगण सूत्रधार ने शोष को सुर्यपुत्र शनि के रूप में स्वीकार किया हैं। शनि नैसर्गिक गुणों का सबंध शोष से हैं। समरांगण सूत्रधार ने इस पद पर भवन का द्वार होने से धन का क्षय या हानि होना बताया है। कहीं-कहीं इन ‘शोष’ को ‘शोक’ भी कहा जाता हैं।

24. पापयक्ष्मा-

पापयक्ष्मा शब्द में प्रमुखतः दो शब्द समाहित हैं। पाप और यक्ष्मा एक प्रकार के रोग का नाम है जो फेफड़ो को शनैः-शनैः निष्क्रिय बना देता हैं तथा बुरे कर्मों को ही पाप कहते हैं। व्यक्ति के निरतंर अशुभ कर्म करते रहने से जो रोग या प्रतिफल प्रकट होते हैं उन्हें ‘पापयक्ष्मा’ कहते हैं। क्षय रोग को ही पापयक्ष्मा कहा जाता हैं। वास्तु चक्र में वायव्य कोण के समीप (पश्चिम की ओर) वास्तु पुरुष के बायें हाथ की कलाई पर यह पद स्थित हैं।

25. रोग-

मृत्यु के जो पांच पुत्र है उनमे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध है। व्याधि ही रोग है, जिन्हें वास्तुचक्र के वायव्य कोण में स्थान दिया गया हैं। यह सबसे भयानक देवता है जो मृत्यु और बंधन देते हैं और जिनका उल्लंघन साक्षात् मृत्यु को बुलावा देना हैं।

26. नाग-

नाग आदित्यों के भाई थे अतः इन्हें भी देवताओं में माना जाता हैं। इनका आवास स्थान पाताल माना गया है। कद्रू से शेष, अनंत, वासुक, तक्षक, कुलित आदि नाग हुए। यह वर्णन महाभारत के आदिपर्व में मिलता हैं। भगवान् विष्णु की शैय्या नागराज अनंत की बनी हुई है। नाग योनि देव योनि हैं और नागों के पास भी देवताओं के समान शक्तियाँ रही है।

27. मुख्य-

समरांगण सूत्रधार ने मुख्य देवता को त्वष्ठा या ‘विश्वकर्मा’ का ही रूप माना हैं। वास्तु चक्र में उत्तर दिशा के समीप वास्तु पुरुष के बाएँ हाथ की कुहनी पर ‘त्वष्ठा’ की प्रतिष्ठा है। त्वष्ठा द्वादष आदित्यों में गिने जाते हैं और कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति से इनका जन्म माना जाता हैं। वास्तु कर्म के अधिष्ठाता भी स्वयं विश्वकर्मा हैं और इनके पुत्र स्थापत्य काल में निपुण थे, जो कालांतर में सुनार, लुहार, बढई आदि जातियों में विभक्त होते चले गये।

28. भल्लाट-

अष्टवसुओं में से प्रभास नामक वसु जो कि विश्वकर्मा के पिता है, उन्हें वास्तु चक्र में विश्वकर्मा के समीप ही स्थान प्राप्त हैं। समरांगण सूत्रधार ने भल्लाट को चन्द्रमा ही माना है। इस स्थान पर द्वार होने से प्रचुर सम्पति का प्रवेश घर में होता हैं।

29. सोम-

सोम वैदिक कालीन महान देवों में से एक हैं परंतु वेदों में सोम के मानवीय विग्रह की अपेक्षा वानस्पतिक रूप का अधिक वर्णन हुआ है। औषधियो में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण सोम के लिए कहा गया है कि वे वनस्पतियों के राजा बनकर उत्पन्न हुए है और इसलिए उन्हें देवों की श्रेणी में माना गया। जब वास्तु चक्र के ठीक उत्तर दिशा में स्थित पद पर स्थापित ‘सोम’ देवता की बात करते हैं तो ये सोम देवता अष्टवसुओं में से एक हो जाते है। समरांगण सूत्रधार ने सोम का संबंध कुबेर से माना है। वास्तु आचार्यों ने इस पद पर द्वार होने का परिणाम बताया है ‘सब गुणों की संपति’ की प्राप्ति। वेदोतर- कालीन साहित्य में आकाश में चमकने वाले चन्द्रमा का ही ‘सोम’ स्थाई नाम पड़ गया। सोम को चन्द्रमा का और चन्द्रमा को सोम का पर्याय माना जाने लगा।

30. सर्प-

ऋग्वेद में ‘सर्प’ शब्द का उल्लेख अधिक बार हुआ हैं। नाग और सर्पों में मुख्य अंतर होता है कि सर्प केवल एक मुख वाले होते है जबकि नागों के अनेक मुख होते हैं। वास्तु चक्र में उत्तर दिशा के समीप (ईशान की ओर) वास्तु पुरुष के बायें कंधे पर स्थित में सर्पो को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।

31. अदिति-

अदिति नामक यह द्वार स्त्रियों के लिए विशेष रूप से हानिकारक सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त यह द्वार इंटर कास्ट मैरिज का कारण भी बनता है। यह बचत में वृद्धि करता है।

32. दिति-

कश्यप की 13 पत्नियों में से एक दिति से राक्षसों की उत्पत्ति मानी गई है। अदिति से देवता उत्पन्न हुए और दिति से राक्षस। दिति के दैत्य गुणों में भी देवत्व छिपा है और वे अत्यंत सात्विक है। परंतु उनके पुत्रों में दैत्य भाव समय के अनुसार प्रबल होता चला गया। इन दोनों का स्थान वास्तु चक्र में उत्तर दिशा मध्य और ईशान कोण के मध्य में आता है।

मध्यस्त कोंणों के 8 द्विपदिय देवी-देवता

33. आप-

ब्रह्मा के केन्द्र स्थान से ईशान कोण तक जाने वाले कोण पर आप नामक देवता स्थित है। आप समूहवाचक हैं और इन्हें माता, युवती स्त्रियाँ, वर देने वाली और यज्ञ में पधारने वाली देवियां माना जाता है। कहीं-कहीं पृथ्वी में स्थित जल को भी आप का समीकरण किया जाता है अतः भूगर्भीय जल और आप का निकट संबंध है।

34. आपवत्स-

आपवत्स को जल स्त्रोतों से निकलने वाले वत्य स्वरूप नदी, तड़ाग या अन्य स्त्रोत से समीकरण किया गया है। ज्ञात रहे ब्रह्मा के इन्द्र स्थान से ईशान कोण तक जो कोण जाता है उसी पर आप और आपवत्स की स्थिति बताई गई है।

35. सविता-

सविता द्वादष आदित्य में से है और आधुनिक काल के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्रों में से एक हैं। गतजन्मों के अभुक्त कर्मों का सर्वश्रेष्ठ संश्लेषण इस क्षेत्र से होता है अतः यह वास्तु चक्र का महत्वपूर्ण भाग हो उठता है। यास्क ने कहा है कि सविता का काल अंधकार की निवृति होने के उपरांत आता है परंतु सायणाचार्य ने कहा है कि उदय से पूर्व सूर्य को सविता और उदय से अस्त तक उसे सूर्य कहते है।

36. सवितृ-

सूर्य रश्मियों को भी सविता-सवितृ कहा जाता है जो प्रभात (भोर) और प्रदोष (सायं) का नियमन या निर्धारण करती है। सायणाचार्य कहते है कि उदय से पूर्व सूर्य को सविता और उदय के बाद अस्त तक उन्हें सूर्य कहा जाता है। सविता- सवितृ का अर्थ है- ‘प्रेरित करने वाले देवता’। वास्तु मंडल में ब्रह्म स्थान से अग्निकोण की ओर जाने वाले कर्ण पर अनिल और ब्रह्मा के मध्य में सविता देव, सवितृ और सविता वस्तुतः गुण व क्रिया के बोधक एक रूप दो नाम है। यह दोनों पद वास्तु पुरुष के दाहिने हाथ पर स्थित हैं और गतिशीलता व क्रियाशीलता के द्योतक हैं। वास्तु आचार्यों ने षोडश कक्ष विधान में इन पदों को मथन, मंथन या चिंतन अथवा शोध कक्ष के लिए प्रस्तावित किया।

37. इंद्र-

प्रायः करके ब्रह्मा के केंद्र बिंदु से नैऋर्त्य कोण की ओर जाने वाले कोण पर इंद्र-जय नाम के पद स्थित हैं। समरांगण सूत्रधार की परम्परा में कर्ण पर नैऋर्त्य कोण में स्थित पितृ के बाद इंद्र, इंद्र के बाद जय और जय के बाद ब्रह्म स्थान आता हैं। मेरे सम्पूर्ण जीवन के वास्तु अनुभव में मैंने यह पाया है कि 6 पद विवस्वान के और 2 पद इंद्र और जय के ही वास्तु की सबसे अधिक सफल सिद्धियाँ कराते हैं।

38. जय-

प्रायः करके ब्रह्मा के केंद्र बिंदु से नैऋर्त्य कोण की ओर जाने वाले कोण पर इंद्र-जय नाम के पद स्थित हैं। समरांगण सूत्रधार की परम्परा में कर्ण पर नैऋर्त्य कोण में स्थित पितृ के बाद इंद्र, इंद्र के बाद जय और जय के बाद ब्रह्म स्थान आता हैं। मेरे सम्पूर्ण जीवन के वास्तु अनुभव में मैंने यह पाया है कि 6 पद विवस्वान के और 2 पद इंद्र और जय के ही वास्तु की सबसे अधिक सफल सिद्धियाँ कराते हैं।

39. रूद्र-

वास्तु चक्र के ब्रह्मा के केंद्र से वायव्य कोण के अक्ष पर रूद्र की स्थिति है। सामान्य जनता रूद्र को भगवान् शिव के रूप में जानती है। बुद्धिजीवी एकादश रूद्र की चर्चा करते है। भगवन शिव के विभिन्न नामों में रूद्र, महादेव, शंकर, शम्भु, भाव, शर्व, उग्र आदि नाम आते हैं और वेदों में भी ये बहुत बार नाम मिलते हैं। गण देवताओं में रूद्र विशेष महत्व के हैं।

40. राजयक्ष्मा-

राजयक्ष्मा नाम के देवता वास्तु चक्र में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये हुए हैं। ब्रह्म स्थान और पृथ्वीधर तथा मित्र नामक महान देवताओं के त्रिकोण बिंदु पर इनको स्थान प्राप्त हैं। रूद्र के रौद्र रूप का उदाहरण ही राजयक्ष्मा है जो वायु के माध्यम से शरीर में फैलता है और शरीर को जर बना देता है। शरीर गतिहीन हो जाता हैं। यक्ष्मा रोग का संबंध फेफड़ो के रोगों से है। रूद्र चूँकि वायु के माध्यम से विचरण करते हैं और वायु में उनकी व्याप्ति रहती हैं। इस पद उत्तर में संभवतः मुख्य देवता वाले भाग में वास्तु आचार्यों ने रतिगृह बनाने के आदेश दिये हैं।

4 मुख्य षठपदिय देवी-देवता

41. अर्यमा-

अर्यमा पितरों के अधिपति हैं और ये स्वयं नित्य पितर है। श्राद्ध पक्ष में इनको तुष्ट करने से समस्त पितरों की तुष्टि मानी जाती है। ये वंश परंपरा की रक्षा करते है और इनके प्रसन्न होने से कुल वृद्धि होती है। ये मित्रता के भी अधिष्ठाता हैं और इनके प्रसन्न होने से सात्विक मित्रता की प्राप्ति होती हैं। यज्ञ में मित्र और वरुण के साथ ये स्वाहा से आहूति प्राप्त करते है तथा श्राद्ध में स्वधा का हव्य स्वीकार करते हैं। कश्यप होने से और अदिति पुत्र होने से इन्हें यज्ञ भाग प्राप्त होता है। वास्तु खण्ड में इनके भाग में अशुभ निर्माण होने से दुर्घटनाओं की वृद्धि होती है।

42. विवस्वान-

विवस्वान देवता मध्यकालिक सूर्यदेव के प्रतिरूप हैं। यह द्वादष आदित्यों में से एक हैं और यमराज के पिता हैं। दक्षिण दिशा में वास्तु चक्र में इन्हें षट्पदीय देवता प्रमुख स्थान प्राप्त है। राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस पद पर प्रमुख कक्ष या भवन बनाने की परम्पराएं वास्तु आचार्यों ने बताई है।

43. मित्र-

मित्र की द्वादष आदित्यों मे गणना की जाती है और ये भी कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं। ये मित्रता के नियामक हैं। दूध-जल संबंध की भांति इनकी वरुण के साथ घनिष्ठ मित्रता है। मित्र दिन के देवता हैं और वरुण रात्रि के। इन्हें प्रकृति की एक दयालु शक्ति के रूप में माना गया है। वास्तु चक्र में ठीक पश्चिम दिशा में वरुण को और उनके समीप ही मित्र देव को 6 पद (कहीं तीन पद का भी उल्लेख है) प्राप्त हैं। वास्तु पुरुष के पेट के बाँये भाग पर इनका आधिपत्य है।

44. पृथ्वीधर-

पृथ्वीधर देवता साक्षात् शेषनाग के स्वरुप हैं। वास्तु चक्र में इन्हें अष्टवसुओं में से एक माना गया हैं। दक्ष प्रजापति की वसु नाम की कन्या जो कि धर्म की पत्नी थीं उनके गर्भ से धर नामक वसु का जन्म हुआ। सभी वसुओं के साथ इनको भी पृथ्वीधर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हैं।

प्रमुख नवपदिय देवता

45. ब्रह्मा (धाता-विधाता)-

वास्तु चक्र के सबसे प्रमुख देवता ब्रह्मा हैं। ये सबसे बड़े भूभाग के अधिपति हैं और एकाशितिपद (81 पद) वास्तु में नौ पदों के स्वामी हैं। इन्हें वास्तु चक्र में द्वादष आदित्यों में से एक धाता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। ब्रह्माजी के चारों मुख से चार वेद, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्यवेद) न्यायशास्त्र, होता, उदगाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि ऋत्विज प्रकट हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अर्थववेद का आविभार्व हुआ।